|

||

超高濃度地下水ストロンチウムは 数十年の悪夢のはじまり |

||

碧い蜻蛉

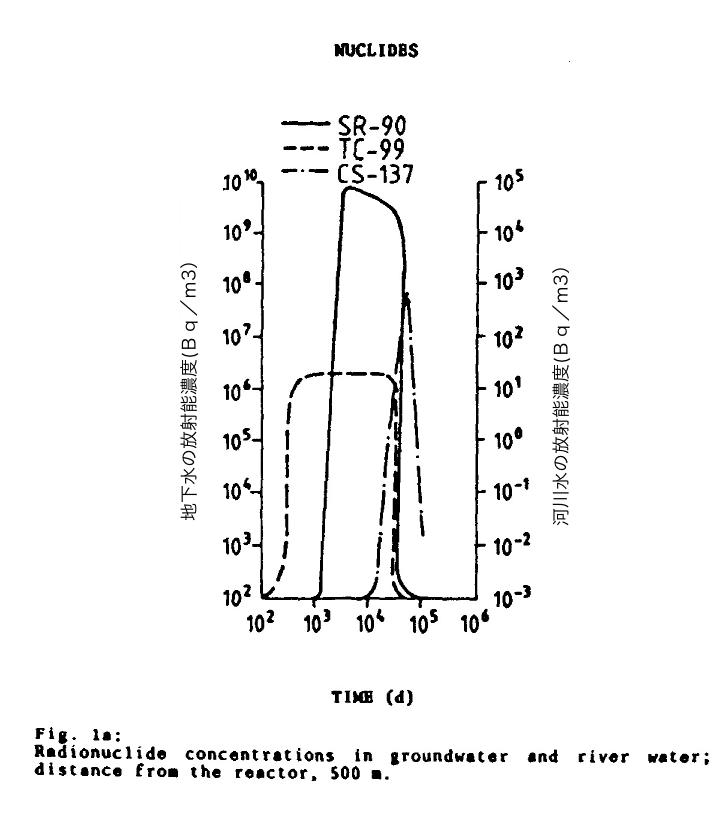

図 1a:

メルトスルーした原子炉地下水の核物質濃度と下流500mでの河川水の核物質濃度

経過時間(日)

核物質濃度推移

1000万Bq/L

100万Bq/L

10万Bq/L

1万Bq/L

ストロンチウム90

テクネチウム99

セシウム137

ドイツのカールスルーエにある核研究センターで行われた研究で原子炉のメルトダウン、メルトスルーが起きた場合に地下水に核物質がどのように溶け出すか、地下水から河川にどのように流れ込むかという論文が20年以上も前の1992年に出されていた。

大沼安史の個人新聞での紹介で下記のように記述されていたので原報にあたってみた。

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2014/01/post-ee32.html

「一言でいってしまえば、フクイチ核惨事がさらなる深刻な局面に入りつつあるということだが、それにしても、どういうわけで、「ストロンチウム90」が、ここに来て、にわかに「新たな主役・核種」として前面に躍り出し、暴れ始めているのか?

この疑問に対する「答え」して注目すべきは、「エネニューズ」が発掘し、昨年(2013年)12月1日に報じていた、ドイツのカールスルーエ原子力研究所の研究チームの論文である。 ◎ エネニューズ ⇒ http://enenews.com/study-finds-giant-strontium-90-release-into-body-of-water-begins-around-1000-days-after-meltdown-dec-5-2013-is-a-thousand-days-after-311-graphic-shows-very-high-levels-being-discharged-for-u ◎ 独・カールスルーエ原子力研究所 研究論文 ⇒ http://www.irpa.net/irpa8/cdrom/VOL.1/M1_97.PDF

1992年に発表されたこの論文は、原発事故でメルトダウンを起こしたあと、どのくらい経って、ストロンチム90の地下水に対する大放出が始まるかを調べたものだそうだが、それがなんと、「事故の1000日後」から。

この「事故1000日後」を、フクイチにあてはめると、ストロンチウム90の大放出開始日は、「2013年12月5日」になる!…………と、「エネニューズ」は報じていた。

つまり、ドイツの研究チームの予測は、フクイチで「実証」された!――と言える!」

論文のタイトルを訳すると

溶融核燃料とコンクリートの混合塊が地下水に接触しておきる核物質の汚染拡大と放射線への被曝量

著者は

A. Bayer, W. Tromm, I. Al-Omari

メルトダウンを起こした原子炉は5日もすると、メルトスルーして格納容器の底のコンクリート基礎と反応してどろどろの高温の粘性な塊が地下水に接触するようになる。この塊の中には比較的沸点の低い揮発性の核分裂生成物も1割程度含まれている。これらの核分裂生成物が地下水の中にどのように溶け出していくか。この塊の接触表面積を直径16mの球と仮定して核物質の溶出速度、帯水層の厚さ、地下水の流速、流量、土中の空隙率などの水文学的なデータを組み込んで核物質の拡散状況をシミレーションした。核物質のなかで、Tc(テクネチウム)、Sr(ストロンチウム)、Cs137の挙動が重要だった。

原子炉の直径に比べて仮定球の大きさが大きいように思われるが、溶融核燃料はコンクリートの裂け目に侵入したりして不定型に形を広げているので塊が水と接する表面積は見かけの直径から得られる球の表面積より大きなものになる。そのことが考慮されている。

シミレートした3種の核物質のうちテクネチウムは事故直後から地下水に溶出し始めるが、ベクレル数はそれほど上げないまま推移する。上の図にあるように10の6乗Bq/m3、言い換えると1000ベクレル/リットルで推移している。

ところが溶融核燃料に含まれるストロンチウム90は1000日(約3年)ぐらいから高濃度になり始めて2000日(約6年)ぐらいには1000万Bq/Lぐらいまで上昇する。現在290万Bq/Lまで検出されているがさらにどんどん濃度が上がることが科学的に予測されている。そうした地下水の高濃度汚染がいつまで続くかというと20000日(約60年)ぐらい続くと予測されている。

溶融燃料の中に残されているセシウム137は、約10000日(約30年)くらいから地下水に溶出しはじめ、約80000日(220年)ぐらいまで溶出が続くと予測されている。

要するにメルトダウン、メルトスルーが起きたらもうお手上げなのだ。収拾不能。いくら税金をつぎ込んでも東京電力の私腹を肥やすばかりで処置無しなのだ。

論文ではこうした地下水汚染を防ぐためにとして4つの方法を示している。

● 施設の周りに不透水性の地下壁をつくること

●原子炉の基礎周りの水を排除するためにポンプアップすること

●地下水が接触しないように汲み出しポンプを設定すること

●特別な方法で凍土法を用いること

を挙げている。

20年前にこれらの対策が必要なことが科学的に予言されていたのである。なにをいまさら右往左往しているのか。すべてこの通りに推移しているのではないか。

図にある10の5乗日(100000日)は270年余になる。

歴代の東京電力経営者たちや原子力発電を推進してきた自民党、民社党、連合の幹部たちは全財産を未来の子どもたちのために差し出す義務を負っている。